Das neue Afrikanische Trainer-Selbstbewusstsein

Spätestens mit dem Erfolg des marokkanischen Nationaltrainer Walid Regragui bei der WM 2022 ist man auf dem afrikanischen Kontinent sicher: Bald wird ein Team aus Afrika auch Weltmeister. Und zwar mit einem einheimischen Trainer. Dieses Denken gibt’s noch nicht lange.

Und plötzlich war Marokko überall: In den WM-Stadien von Katar flatterten die roten Fahnen mit dem grünen Pentagramm ebenso wie auf den Straßen nicht nur des kleinen Emirats – auf der ganzen Welt wurden die Fußballer aus dem Königreich gefeiert. WM-Halbfinale 2022 – so weit hatte es noch nie ein afrikanisches oder arabisches Team bei einer Weltmeisterschaft geschafft. Marokko belegte am Ende nicht nur Platz vier bei einer Weltmeisterschaft. Es befeuerte auch den Mut und das Selbstvertrauen eines ganzen Kontinents. Auf dem Kontinent ist man nun endgültig sicher: In nicht allzu weiter Zukunft wird der Weltmeister aus Afrika kommen. Und zwar - auch davon ist man überzeugt – mit einem afrikanischen Trainer. Spätestens mit dem Erfolg des 52maligen marokkanischen Nationalspieler Walid Regragui an der Seitenlinie Marokkos dürften die schon immer überholten Vorbehalte gegen afrikanische Trainer ad acta gelegt werden. Die große Zeit ausländischer - vor allem europäischer - Coaches in Afrika scheint erst einmal vorbei zu sein.

Mitteleuropäisch. Mittelmäßig.

Dieser Trend ist indes nicht erst seit Marokkos Triumph zu sehen. Schon Stephen Keshi, einst legendärer Abwehrchef in Nigerias Nationalmannschaft und später Trainer verschiedener afrikanische Auswahlmannschaften befand am Rande des 2013 in Südafrika ausgetragenen Afrika-Cups: „Kommt mir nicht mit irgendeinem mittelmäßigen Trainer aus Europa und sagt mir, dass er besser ist als ich!“ Keshi – mittlerweile verstorben – gewann mit Nigeria 2013 und schaffte mithin das Kunststück, den Afrika-Cup als Spieler (1994) und als Trainer (2013) zu gewinnen.

Nicht zuletzt dem bärbeißigen Keshi ist vieles zu verdanken, was daraufhin im Selbstverständnis afrikanischer Fußballlehrer passierte: Kopf hoch und Brust raus – das war nun die Devise. Die sich in den nächsten Jahren allen voran Aliou Cissé, Nationaltrainer des Senegal, zu Eigen machte. Wie Keshi, der rund 20 Jahre seines aktiven Fußballerlebens in Europa verbracht hatte, hatte auch Cissé seine Fußball-Ausbildung nicht auf dem heimischen Kontinent genossen. Als Spieler in Frankreich beschäftigt, war er 2002 Herz und Hirn des Senegal, der bei der WM im Eröffnungsspiel Titelträger Frankreich mit 1:0 bezwang. Seinem Team – zweifelsohne ungeheuer talentiert – blieb damals dennoch ein großer Titel verwehrt.

Was Cissé – ein wegen seiner Härte und Disziplin gefürchteter Defensivmann - unglaublich fuchste. Und ihn dazu brachte, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen – als Trainer. 2013 übernahm er die Olympiamannschaft des Senegal, 2015 trat er nach einem verkorksten Afrika-Cup die Nachfolge des Franzosen Alain Giresse als senegalesischer Nationaltrainer an. „Ich weiß doch am besten, was der Senegal benötigt, um Erfolg zu haben“, sagte er bei Antritt seines Jobs und holte erst einmal ein paar Verbündete in sein Team: Mit Torwarttrainer Tony Silva, Co-Trainer Omar Daf und Team-Koordinator Lamine Diatta stellten sich gleich eine Handvoll alter Teamkollegen von 2002 an seine Seite. Es war so etwas wie die „neue afrikanische Trainergeneration“ geboren.

Fünf afrikansiche Teams. Fünf afrikanische Trainer.

„Wir wissen am besten, wie unsere Landsleute ticken“, meinte Cissé. Was er meinte: Diszipliniert sein, wenn es darauf ankommt, aber zwischendurch auch mal die lange Leine. Ob bei Albernheiten im Hotel-Swimming-Pool oder beim stundenlangen Fußballtennis im Sand hinter der Herberge – Cissé war schon bei seinem ersten Afrika-Cup als Trainer 2017 selbst immer dabei. „Die Jungs sollen locker bleiben“, argumentierte er. Auf der anderen Seite forderte er absoluten Fokus von seinen Spielern ein: „Ich verlange, dass sich jeder Spieler optimal vorbereitet und seine Gegner 90 Minuten bearbeitet und unter Druck setzt. Dann sind wir eigentlich nicht zu schlagen.“ 2017 verlor sein Team noch im Viertelfinale gegen Kamerun, 2019 unterlag man im Finale Algerien, doch Cissé blieb dran: Und gewann mit seinem Team 2022 die Afrikameisterschaft nach einem Sieg im Endspiel gegen Ägypten.

Die WM in Katar markierte daraufhin so etwas wie einen Wendepunkt in der afrikanischen Trainergeschichte: Zum ersten Mal wurden alle Teilnehmer des Kontinents von Trainern ins Turnier geführt, deren familiäre Wurzeln in dem Land liegen, dessen Verbandsemblem sie während der Wochen von Katar auf der Brust tragen. Die Tunesier spielten unter ihrem Landsmann Jalel Kadri, die Marokkaner unter Regragui, Senegal wurde von Cissé trainiert und Ghana sowie Kamerun stiegen unter Otto Addo sowie Rigobert Song ins sportliche Geschehen ein.

„Wir brauchen viel mehr afrikanische Trainer, um voran zu kommen“, sagte Cissé, und Addo ergänzte, dass „eine verbesserte Trainerausbildung in vielen Ländern schon jetzt ein wichtiger Aspekt der Entwicklung ist. Die Verbände trauen den einheimischen Trainern immer mehr zu und geben ihnen Chancen.“ Die Anwesenheit dieser fünf Trainer in Katar „stellt einen riesigen Entwicklungsschritt für den afrikanischen Fußball dar“, teilte auch der Kontinentalverband CAF mit. Vier Jahre zuvor in Russland waren nur zwei afrikanische Fußball-Lehrer dabei. So wie in den meisten anderen WM-Jahren auch.

Trainer-Entwicklungshilfe? Nicht mehr notwendig.

Damit waren endgültig jene Reden ad absurdum geführt, die noch Otto Pfister am Rande des Afrika-Cups 2017 in Gabun führte. Der Trainer-Veteran, der im Laufe seiner Karriere über ein Dutzend afrikanische Teams anleitete, analysierte damals das Dilemma fehlender einheimischer Coaches so: „Es gibt ein paar talentierte Trainer auch in Afrika. Aber man traut ihnen von Verbandsseite den Job des Nationaltrainers nicht zu.“ Pfister glaubte zu wissen: „In Afrika gibt es ein System von Clans, in dem der einen dem anderen nichts gönnt und es kein Vertrauen gibt. Heißt: Wenn ich einen afrikanischen Trainer eines bestimmten Clans zum Nationaltrainer mache, muss ich befürchten, dass er hauptsächlich Spieler aus seinem eigenen Clan ins Team holt. Da holt man dann lieber einen Coach aus dem Ausland.“

Dieses Denken führte offenbar zu derart legendären Trainerkarrieren wie der des Claude le Roy, der 1985 für ihn selbst völlig unerwartet Nationaltrainer Kameruns wurde. Eigentlich nur zu einem Info-Gespräch nach Afrika- gereist, wurde der Franzose auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz des Verbandes kurzerhand als neuer Nationaltrainer vorgestellt. Le Roy, der zuvor nur in den französischen Fußball-Niederungen als Trainer tätig gewesen war, scheiterte 1986 noch knapp im Finale, holte 1988 den Titel des Afrikameisters mit Kamerun und wird dort seither als „weißer Magier“ verehrt. In der Folge trainierte er den Senegal, DR Kongo, noch einmal Kamerun, Ghana und Togo – er gilt als Entdecker des Liberianers George Weah und von Samuel Etoo.

In Le Roys Schatten wuchs später Hervé Renard heran, der 2007 Co-Trainer des „Magiers“ bei Ghana gewesen war. 2008 übernahm er den Chefposten bei Sambia, um mit den bis dahin beinahe namenlosen Ostafrikanern 2012 die absolute Sensation zu schaffen: den Sieg beim Afrika-Cup in Angola. 2015 setzte der stets mit einem schmucken Hemd bekleidete Renard mit den bis dahin quälend erfolglosen Stars der Elfenbeinküste noch einen drauf und wurde Afrikameister in Äquatorialguinea. Endlich hatte die „Goldene Generation“ der Ivorer um Didier Drogba, Kolo und Yaya Touré, Didier Zokora und Keeper „Copa“ Barry doch noch ihren Titelgewinn. Renards lockerer Umgang mit den afrikanischen Stars, dann aber wieder seine absolute Disziplin und Freude an jedweder Detailarbeit – es war offenbar diese ganz besondere Mischung, die diesen Coach auf dem afrikanischen Kontinent so erfolgreich machte. „Er ist wie ein Papa zu mir“, sagte nach dem Turnier 2015 der ivorische Angreifer Wilfried Bony über Renard.

Einfühlungsvermögen, Verständnis für die afrikanische Kultur, Anpassungsfähigkeit – ohne diese Attribute ging es nie gut für ausländische Trainer in Afrika. Die Liste der Gescheiterten ist unendlich lang. Und wird womöglich angeführt von Berti Vogts. Der hatte zu seinem Einstieg als nigerianischer Nationaltrainer 2007 erst einmal behauptet: „Wäre Nigerias Team so organisiert wie die deutsche Nationalmannschaft – es wäre über Jahre nicht zu schlagen!“ Mit einem Schlag hatte er Nigerias Presse und die Verantwortlichen brüskiert und Otto Pfisters Grundregel gebrochen. Der hatte mit seiner ellenlangen Afrika-Routine längst gelernt: „Ich muss mich den Gegebenheiten im Land anpassen, nur dann kann ich Erfolg haben. Ich kann nicht daherkommen und meinen, mit meiner deutschen Mentalität alles umkrempeln zu können.“

Genau dies aber hatte Vogts in Nigeria versucht – er mied den Kontinent während er ersten zwölf Monate seiner Amtszeit wo er konnte und installierte seine deutschen Assistenten Thomas Häßler, Uli Stein und später Steffen Freund. Vogts weigerte sich, Trainingsspiele auf nigerianischem Boden auszutragen und besuchte das Land nur so oft, wie laut Vertrag unbedingte Pflicht war. Schon während des laufenden Afrika-Cups 2008 sollte der ständig herumnörgelnde Vogts entlassen werden, die Demission folgte dann nach dem verlorenen Viertelfinale, als man trotz 60minütiger Überzahl an Gastgeber Ghana scheiterte. „Vogts hat seine erste Afrika-Lektion erhalten“, kommentierte Reinhard Fabisch, ein weiterer deutscher Trainer-Legionär, der bei diesem Turnier das kleine Benin betreute. Der bekam zwei Tage vor der ersten Gruppenpartie Besuch von der Wettmafia aus Singapur. „Man fragte mich, ob ich zwei Vertrauenspersonen im Team habe, mit denen eine Absprache über das Ergebnis möglich wäre. 20.000 US-Dollar war ihnen ein Elfmeter gegen uns wert“, berichtete der gebürtige Westfale, der zuvor schon Simbabwe und Kenia trainierte und in etlichen Ländern der ganzen Welt als Fußball-Entwicklungshelfer unterwegs gewesen war. Nur ein halbes Jahr nach dem Cup 2008 verstarb Fabisch übrigens 57-jährig an einer rätselhaften Krankheit.

Deutsche in Unterhosen

Die Liste deutscher Fußball-Entwickler in Afrika, die vor allem in den 80er und 90er Jahren in Afrika wirkten, ist im Übrigen lang. Namen wie Rudi Gutendorf, Holger Obermann, Heinz-Peter Überjahn, Horst Kriete, Joachim Fickert, Klaus Stärk oder Manfred Höner sind nicht nur afrikanischen Fußballkennern noch heute geläufig. Auch weil sie mitunter blumig von prägenden Erlebnissen wie kurzfristig anberaumten Feiertagen, bizarren Zeremonien, heiklen Sicherheitslagen oder im Nachhinein zu belächelnden Lehren berichteten.

So war Höners „Unterhosen-Geschichte“ über Jahre gern erzählte Story auf diversen Trainer-Treffen. Der baumlange Kerl, der 1989 einmal nach einer Niederlagenserie Hals über Kopf klammheimlich die Landesgrenzen Nigerias verlassen musste, verfolgte 1996 als Tribünengast den Afrika-Cup in Südafrika. Wo er seine Hosen verlor. Höner, fast zwei Meter groß, hatte sein Hotel im Johannesburger Stadtteil Sandton nur kurz für einen Spaziergang verlassen, als er im Park von einem halben Dutzend Gestalten umkreist wurde. Sie zeigten auf seine Hose und meinten, das sei ein schönes Teil. Höner, bis dahin schon viel in Afrika herumgekommen, erkannte, wann es besser war, eine Niederlage einzugestehen. Wortlos zog er seine Hose aus, übergab sie den mit Messern bewaffneten Dieben und reichte ihnen gleich noch seine Armbanduhr dazu. Die Gegner zogen ab und Höner ging seelenruhig zurück ins Hotel. In Unterhose und T-Shirt.

Neue Zeiten. Afrikanische Trainer.

Diese Zeiten sind vorbei. Einheimische haben den Part von Höner und Co. übernommen. Sie sind überzeugt davon, mit ihrem Kontinent schon bald im Konzert der ganz Großen mitzumischen. Glaubt auch Walid Regragui. Durch den vierten Platz in Katar 2022 habe man gezeigt, dass man auch in Afrika hart arbeiten und Erfolg haben könne: „Wir haben das Ziel, eines Tages die WM zu gewinnen!“ Wie Balsam landeten die Worte des Coaches auf den afrikanischen Fußball-Seelen. „Zu schlecht organisiert“ und „nicht diszipliniert genug“ – immer wieder war bei den Kritikern von vermeintlich „typischen Defiziten“ die Rede, wenn es darum ging, die scheinbar immerzu ausbleibenden afrikanischen Erfolge bei Weltmeisterschaften zu erklären. Seit Marokkos Erfolg ist alles anders. Plötzlich scheint auch für Afrika im Fußball alles möglich. Und alle schauen dabei wissend auf den Trainer. Einen Einheimischen. 52 Länderspiele für Marokko bestritt der in Frankreich geborene Regragui, ehe er seine aktive Karriere beendete und Trainer wurde.

„Wir vertrauen ihm“, hatte schon während des WM-Turniers PSG-Star Achraf Hakimi zur Arbeit des 47-jährigen Trainers geäußert. „Er hat aus uns eine Familie und einen fantastischen Job gemacht. Obwohl er dafür nicht viel Zeit hatte“, so der ehemalige BVB-Akteur. Tatsächlich hatte Regragui das Amt des Nationaltrainers erst wenige Monate vor WM-Beginn vom Bosnier Vahid Halilhodzic übernommen. Der 70-Jährige Trainer-Routinier hatte sich mit Hakim Ziyech und Bayerns Noussair Mazraoui überworfen und musste daraufhin trotz erfolgreicher Qualifikation seinen Hut nehmen.

Regragui, dessen Erfahrung sich bis dahin auf ein paar Jahre als Klub-Trainer belief, bekam den Job. Und wählte eine ebenso vorsichtige wie sensible Herangehensweise: Holte Ziyech und Mazraoui zurück und einte ein Team, das zuvor aus zwei fremdelnden Lagern bestanden hatte: Einheimischen und Ausländern. "Vor diesem Turnier hatten wir immer große Probleme zwischen den Spielern, die in Marokko geboren wurden, und den Spielern, die im Ausland aufgewachsen sind", sagte Regragui: "Jetzt haben wir gezeigt: Jeder Marokkaner ist ein Marokkaner. Wir gehören alle zusammen. Ich habe eine außergewöhnliche Gruppe von Spielern. Wir haben aus einem Team eine Familie gemacht. Jeder, der zur Nationalmannschaft kommt, ist bereit für Marokko zu kämpfen und zu sterben."

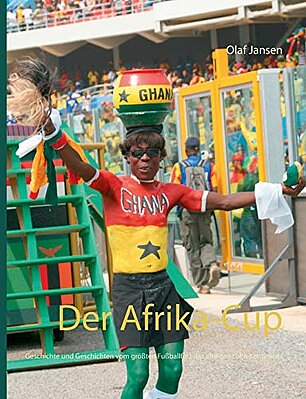

Autor Olaf Jansen hat 2018 ein Buch über den Afrika-Cup publiziert. Der Afrika-Cup - die Kontinental-Meisterschaft: Wichtigstes Fußballereignis Afrikas seit über 60 Jahren. Dieses Buch über den "African Cup of Nations" beinhaltet die komplette Geschichte des Afrika-Cups. Von dessen erster Austragung 1957 im Sudan bis zum Turnier in Gabun 2017. Es ist die Historie dokumentiert, dazu gibt es die teils unglaublichen - nur in Afrika möglichen - Anekdoten, Interviews, Reportagen und Fotos zu den Turnieren. Und natürlich sind alle Ergebnisse und Tabellen dokumentiert.

Hier im BoD Bookshop erhältlich. (vom Autor dort zum Kauf empfohlen)

Bildnachweis: Aliou Cissé und Senegal: Jeanpierrekepseu, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons Berti Vogt: Archiv Olaf Jansen Otto Pfister: Archiv Olaf Jansen Claude Leroy: Archiv Olaf Jansen